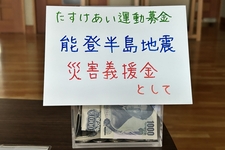

�����������^������Ƃ��č��N�����ɔ��������\�o�����n�k�̋`���������Ă��܂��B

���̌��ւɕ������ݒu���Ă���A3���̂��ފ݂��߂������Ɍ��n�x���@�ւɑ������悤�ƍl���Ă��܂��B

�������Ƃ��͂��݂����܂ł��B�ǂ������x��������܂��悤���肢�\���グ�܂��B

*2024/04/02�NjL*

�g�������x�������肪�Ƃ��������܂����B

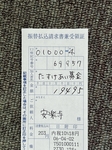

�݂Ȃ��܂��炨�a���肵��\19,495.���A��y�^�@�{�莛�h�́u�����������^������v�ɋ`�����Ƃ��Ċ�t�����Ă��������܂����B

��y�^�@�{�莛�h�����E�r�c�s�M�����������o���܂����B�ȉ��̒ʂ�ł��B

-------------------

�@�������̏@��ł́A�Q�O�Q�Q�N�Q���Q�S���̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɑ��A�u��X�́A�픚���̎s���Ƃ��āA�����������ޕ����k�Ƃ��āA���̈������肤�O���҂Ƃ��āA���̕��͐N�U����A���Ȑ����������肩�������͎҂̋�������ᔻ���A���j��������݂A���̐푈�̈ꍏ�������I�����肤�v�Ƃ����@��c���̑�����܂����i�Q�O�Q�Q�N�R���S���j�B���������܁A�������́A�Ăѓ������Ƃ��A�ߒɂȎv���ŁA�ʂ̕��͕����ɑ��ē��������˂Ȃ�܂���B

�@�Q�O�Q�R�N�P�O���V���A�����g�D�n�}�X�̃~�T�C���e�U���ɂ���Ďn�܂����C�X���G���ƃn�}�X�̌R���Փ˂ɂ��A���ɃK�U�n��͒n���̗l����悵�Ă��܂��B���̕����̎c�����Ɨ��s�s�����ł����Ăɕ\���Ă���̂́A�C�X���G���ɂ��K�U�n��̕a�@�ւ̍U���ł��B���̎s���̖������Ɏ�镐���g�D�ƁA���̎s���̖��������Y���ɂȂ邱�Ƃ���ނȂ��Ƃ��鐢�E�L���̋���ȌR���̏Փ˂������炷���̂́A�����̈�ʎs���́A���Ɏq�ǂ��⏗���̋]���ɂق��Ȃ�܂���B�u�K�U�ł́A���҂͂P���P��l�����B���̂����A�q�ǂ��̎��҂͂P�P���P�P�����_�łS�����S�T�O�U�l�ɏ��v�ƕ���Ă��܂��B�P�P���U���̉�ł́u�K�U�͎q�ǂ��̕��ɂȂ����v�Ƃ����O�e�[���X���A���������̌��t�����ɓ˂��h����܂��B

�@�@�c�e�a���l�̎�����헐�̎���ł����B���l�͂��̎�������A�ł��ꂵ������ɂ���l�X���u�����A���͂�A�ԂĂ̂��Ƃ��Ȃ����v�Ƃ��āA���ɐ���������܂����B���������̈������肤�������ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A���ɂ��O���Ō��ꂽ�u����v�Ƃ������t�ɍ��߂�ꂽ���l�̎v���ɐ[�������X�������Ǝv���܂��B���A�������́A�e�a���l�̂������˂�ǂ���Ƃ��邱�Ƃ͂������A�ꂵ�ݔ߂��ސl�X�Ƌ��ɕ��܂ꂽ���̐������Ɋw�Ԃ��Ƃ��K�v�ł��B

�@�푈�ɏ��҂͂���܂���B�������́A�l�\����Łu�n���A��S�A�{���v�Ȃǂ̋ꂵ�݂̂Ȃ����E�����ꂽ����ɔ@���̂��S�ɓ�����A�������ɐS�L���ɐ����邱�Ƃ̂ł��鐢�̈������肤�O���҂Ƃ��āA���̂��т̌R���Փ˂ŋꂵ�ޑS�Ă̐l�X�ɖڂ������A�����̒��Ƒ����̏I�����肢�܂��B

�Q�O�Q�R�N�P�P���P�V��

��y�^�@�{�莛�h���� �r�c �s�M

���N���u�����߂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�l���������邱�ƂȂ��A�����̂���k����ɂ��Q�肵�Ă��������A�܂��őg�̖@������ɂ��o�d���Ă��������A���X�����A�����ɂ��߂��邱�Ƃ��ł��܂����B

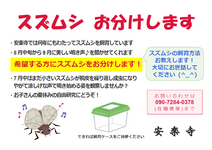

���y���ł͉��N�ɂ��킽���ăX�Y���V�����炵�Ă��܂��B���N����������z�����܂����̂�8�����{������������������Ă���邱�ƂƊ��҂��Ă��܂��B

����]�̕��ɃX�Y���V�����������܂��I

���͂܂��������X�Y���V���E����J��Ԃ��Đ����ɂȂ�A�₪�ė������Ȑ��Ŗ��n�߂�p���ώ@���܂��H

������@�����������܂��I

�����̏�A�ł���Ύ���P�[�X�������Q�̂����A���炵�Ă��������B

�g���R�암�̃V���A�����߂���2��6���ɔ���������n�k�ł́A����܂ł�3��5000�l�ȏオ���S���A���������̐l�������|�������̉��Ɏ��c����Ă���Ƃ݂�ꌜ���̋~�������������Ă��܂��B�A���̕Ō��n����X�ɓ����Ă��܂����A��ό������ɂ��邱�Ƃ������苹���ɂ݂܂��B

���̓x�A��Ђ����l�������x�����邽�߂̋`�������邱�Ƃɂ��܂����B���̌���ɕ������ݒu���Ă��܂��B���x���A��낵�����肢�������܂��B

����10��1���A��16���Z�E�i�O�Z�E�j�ł��蕃�ł��铡�V���R���������܂����B�s�N92�ł����B

8�����{�ɋ��̋ꂵ�݂�i�����@���Ă���܂������A�S�@�\�E�x�@�\�����X�ɐ����A�Ŋ��͉Ƒ�������钆�A����悤�ɂ���y�Ɋ҂��Ă����܂����B���O�̂����b�ɑ��S��芴�Ӑ\�������܂��B

�ʖ鑒�V��10��10���E11���Ɏ���s�킹�Ă��������܂����B

�����̖�M�k�E�L���݂̂Ȃ��܂ɂ���E���č��E������������܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

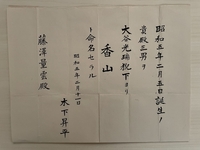

���͕��̖��i���R�j�́A���{�莛�̑�22�����ł����J�T�����𗦂�����J�����l�ɕt���Ă������������̂ŁA���̎����ł����B�c���i���̕��j�����s�������Ă�����������ł��B

�V�����^�C�v�̂���u����̂��v���������܂����B

�����ԁi��2�`12�N���x�j�͌ʋ��ɍ���̂܂܈��u���鋤�����p�̂���ŁA���̊��Ԃ��o�߂�����͍��J�ƂȂ�܂��B�S����33�̌ʋ�悠��A������1�`3�̔[�߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�u���ꏈ�v�̕����i�Z�E�M�j�́w��������Ɍo�x�ɂ��錾�t�ł�

���ꂼ��̋��ɕ�������āA���ԂƂ��������������ł��܂�

���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�Ƃ����M�����������Ԃ��������܂����B����Ȃ��Ƃ������ėǂ��̂��낤���Ƃ�����������Ɛ[���߂��݂��o���܂��B

���̌��֑O�ɃE�N���C�i�x���̕������ݒu�����Ƃ���A�����̕����S���ĕ�����Ă��������܂����B

�E�N���C�i��g�ق��A�l���x���̂��߂̊�t���W�߂Ă��܂��̂ŁA���a���肵������𑗋������Ă��������܂����B

����������푈���I���A�j�ꂽ�X���݂��C������Ă����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B

�V�^�R���i�E�C���X�̊����h�~����\���ɍu������ŁA����ꂽ�l���̎Q�q�ł������A���߂����Ă��������܂����B

�z�n�{�莛��YouTube���g���Ė@�b���I�����C���z�M���Ă��܂��B

���̓x�A�Z�E���u�ЂƂ����@�b�v�Ƃ����Z���@�b�̃R�[�i�[�ɏo�u�����Ă��������܂����B

���u�얳����ɕ����Ăǂ�ȈӖ��H�v

https://youtu.be/bisTPZqKH74

"�b�|��"�Ƃ������̃v���W�c�L�u�ɂ��N�lj�u���̂�������y���މ�`��������`�v���J�Â��܂����B

�N�ǂ����Ă��������A���̂�����̐��E�������Ă��炦���C�����܂��B

�S���܂�z�b�R�������b��A�s�v�c�Șb�A�܂��v�킸���܂𗬂��S�ɋ����b�ȂǁA����R�̂P���Ԃł����B

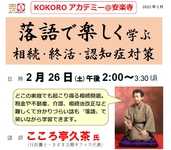

�z�n�{�莛��KOKORO�A�J�f�~�[�u�������y���{���ŊJ�Â��܂����B

��������v������ɂ��u����Ŋy�����w�� �����E�I���E�F�m�Ǒ�v���J�Â����Ƃ���A15���̕����Q�����Ă��������܂����B

���}�X�N���p�A��w���ł͓��R�̂��ƂƂ��A���C���s���A�Ԋu���m�ۂ��A�A�N������ݒu���A�\���Ȋ����Ǒ���{���܂���

�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��ً}���Ԑ錾���p�����Ă��܂��̂ŁA��������ꂽ�l���ł̂��߂Ƃ����Ă��������܂����B

�����āA�I�����C���z�M���s���܂����B(��40��)

��N�s���Ă���u�X�Y���V�̏W���v�́A���N�E���N�͖�������邽�ߊJ�Â�������܂����B

����ɑ�l�����C�x���g�Ƃ��āA�X�Y���V�̉��F���o�b�N�ɁA���������B�I���̉��F���y���މ��t��u���B�I���钎�R���T�[�g�v�̂��������������܂����B�i������ɂ͏\�����ӂ��čs���܂����j

�l�Ԃ̐��F�Ɏ��Ă��郔�B�I���̉��F���{���ɋ����n�钆�A���̉��ɕ������ƃX�Y���V�����������������Ă���āA�f�G�ȃR���{���[�V�����ƂȂ�܂����B

�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��ً}���Ԑ錾���p�����Ă��܂��̂ŁA��������ꂽ�l���ł̂��߂Ƃ����Ă��������܂����B

�����āA�I�����C���z�M���s���܂����B(��41��)

�����{��k�Ђ���10�N�ڂ̐ߖڂ��}���A�Ǔ��@�v�����߂��܂����B

�V�^�R���i�E�C���X�̊����h�~��Ƃ��āA���r�[�Ƌq�ԁi��H�̂ł��镔���j�ɃA�N�����̃p�[�e�B�V������ݒu���܂����B

��H������ꍇ�ɂ́A�Ԋu���\���m�ۂ��Ă����������߂ɁA�l����12���ȉ��ł��肢���Ă��܂��B

�傫�Ȑ��͍T���Ă��������܂����A���@���̌�Ȃ�������肨�߂�������������Ɗ���Ă��܂��B

��N�ʂ�A11��10���Ɉ��y���u�����߂��܂����B

�������A��N�Ƃ͈���āA�V�^�R���i�E�C���X�̊������l�����Ă̊J�ÂƂȂ�܂����B

������ɂ��Ă͗�N�ʂ�ɐ����܂������A���ցi���Ƃ��E�H���j�̐Ȃ݂͐����A���̂����ɂ��o�d�E���o�u�����肢�����A�����h�~����u������ŁA���l���̎Q�q�҂����}�����Ă̖@�v�ƂȂ�܂����B

�܂��A�C���^�[�l�b�g��ʂ��Ė@�v�̗l�q����������������悤�A���C�u�z�M�������ɍs���܂����B

���y���ł͉��N�ɂ��킽���ăX�Y���V����ĂĂ��܂��B

���N���A���C�ɗ������Ȗ��������Ă���Ă��܂��B

30�b�̓�����ǂ����I

��

https://youtu.be/nVpGUKIpYEI

�V�^�R���i�E�C���X�����̏��Ȃ��Ȃ����܂�܂���ˁB

���̂悤�ȏ̒��A�s���e���Ɂu�����h�~�O��錾�X�e�b�J�[�v���f������Ă���̂������m�ł��傤���B

�V�^�R���i�E�C���X�����h�~����{���A���S�ɉ^�c����Ă���{�݂ł��邱�Ƃ̗��t���Ƃ���Ă��܂��B

���̓x�A���y���������̊����h�~��̏��`�F�b�N���X�g�ɏƂ炵�A�\���ɑ���{���Ă���Ƃ̔���ƂȂ�A�����s���X�e�b�J�[�s���Ă����������Ƃ��ł��܂����B

Zoom�Ƃ����C���^�[�l�b�g���g�����o�����R�~���j�P�[�V�����c�[���𗘗p���āu�l�b�g�Q�q�v�i�I�����C���@�v�j���n�߂܂��B

���y���́A��ʃA�N�Z�X���ւ̏ꏊ�ɂ���܂����A����ł������ɂ��Q�肷��̂����������������Ⴂ�܂��B������ɂȂ�o�|����̂��������Ȃ������A�a�@��{�݂Ȃǂɂ��邽�ߊO�o�ł��Ȃ����A�����Ɉ����z���ĊȒP�ɂ͈ړ��ł��Ȃ����Ȃǂł��B

�܂��A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾���o����A���Q�肵�����Ă��O�o���T���Ȃ���Ȃ�Ȃ�������܂��B

�����ŁA�C���^�[�l�b�g�����p���Ă�����Ȃǂ̃p�\�R����^�u���b�g�A�X�}�z�̉�ʂ�����y���{���ł̖@�v�ɎQ�q�ł���悤�ɂ��܂��B

���߂Ă̎��g�݂ł��̂ň�a�����o�����������������Ǝv���܂����A���ӌ������������Ȃ���A���ǂ��l�b�g�Q�q�i�I�����C���@�v�j���ł���悤�ɓw�߂鏊���ł��B

�����p���������A�ڂ����m�肽�����͏Z�E�܂ł��⍇�����������B

��y�^�@�{�莛�h�����E�Ώ�q�N�����������o���܂����B�ȉ��̒ʂ�ł��B

-------------------

���݁A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ͐��E���Ɋg����A��������C�z�������Ă��܂���B���{�ł��ً}���Ԑ錾�����߂����ȂǁA�͐V���Ȓi�K�ɓ����Ă��܂��B

�܂��A���̂��т̐V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ�肨�S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ�����O�̑����̕��X�ɋނ�ň����̈ӂ�\���܂��ƂƂ��ɁA�늳����Ă���F���܂ɐS��肨�������\�������܂��B����ɁA���ɍ����������X�N�ɂ��炳��Ȃ�����A�����Ɏ��ÁE��ɂ������Ă����t�A�Ō�t���͂��߂Ƃ����Ï]���҂̕��X�ɐ[���h�ӂƊ��ӂ�\���܂��B

����������@�I�ȏɂ����āA���E���̐l�тƂ����ɗ͂����킹�A��܂������đΉ����Ă��܂��B�������A�Ǐo�Ȃ����߂Ɋ����ɋC�Â��Ă��Ȃ��l�̍s�����A�����g��̈���ƂȂ��Ă���ꍇ������̂ł͂Ȃ����Ƃ��w�E����Ă��܂��B�����ǂ̊댯����Ώ��@�𐳂����������A���s����ƂƂ��ɁA���ʂ�Ό����g����Ȃ��悤�A��l�ЂƂ肪���݂����v�����A���Ӑ[���s�����Ă��������Ɗ���Ă���܂��B

�ߑ�(���Ⴍ����)�����炩�ɂ��ꂽ�ꂵ�݂̍����ł��閳���ϔY(�ނ݂傤�ڂ�̂�)�A�܂��e�a���l(�����傤�ɂ�)���u�ϔY�(�ڂ�̂�������)�̖}�v(�ڂ��)�v�Ƃ������t�ł������ɂȂ����������l�Ԃ̍��{�ɐ��ގ��Ȓ��S���Ɏv�����������A���̂悤�Ȏ��ɂ����A�l�Ɗ�т�߂��݂�����������������ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ɂ́A�u��������͈̂���(����˂�)�ɂ��Ȃ��荇���đ��݂��Ă���A�Œ肵�����̂͂Ȃ��v�Ƃ����u���N(����)�v�̎v�z������܂��B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��̌����͐l�Ƃ̐ڐG�ł���Ƃ���A�{����Ȑl�Ƃ́u�Ȃ���v���A���͈��S���ł͂Ȃ��A�s���������炷���̂ƂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�������A�u�Ȃ���v��\�ʓI�ɑ����A�댯�Ȃ��̂Ɣے�I�ɍl���Ă͂Ȃ�܂���B���E�I�Ȋ����嗬�s�Ƃ�����@�ɒ��ʂ��鍡�����炱���A�������͕����������u�Ȃ���v�̖{���I�ȈӖ��Ƃ��̑���ɋC�Â��Ă����K�v������܂��B

���d�v�Ȃ��Ƃ́A���q(�Ԃ���)�ɋ���������A�����܂̑傫�Ȏ���(����)�̂͂��炫�̒��A���ɋ��͂������Đ������������炽�߂ĔF�����A�����g��������~�߂邱�Ƃł��B�ً}���Ԑ錾���R���i��@���������Ă����̂ł͂���܂���B���̍����ŊJ�ł��邩�ۂ��́A�����̊W�҂̂��s�͂ƂƂ��ɁA��������l�ЂƂ�̓O�ꂵ���K�ȍs���ɂ������Ă��܂��B

���Ƃ������݂́A���E�̐l�тƂƂ́u�Ȃ���v�̒��Ő����Ă��邩�炱���A�₪�āA���ɂ��̋������z�������A���E���̐l�тƂƊ�т��������邱�Ƃł��傤�B���ꂼ��̗���ɂ����āA���̓�ǂŖ@��(�ق��Ƃ�)��`�����₳�Ȃ����߂ɉ����ł��邩���l���A�u���̂܂܋~���Ƃ�v�Ƃ͂��炢�Ă������邨�O���̐S�����悢�悢�������A���X�Ɏx�������A�͂����킹��̂ł��B�N�������S���Đ����ł���Љ�������ǂ����Ƃ��ł���悤�A�������ς��̂Ƃ߂��ʂ����Ă܂���܂��傤�B

2020(�ߘa2)�N4��14��

��y�^�@�{�莛�h�����@�Ώ� �q�N

�����y��������42��

https://www.anraku-ji.org/tayori/anrakuji_20200410.pdf

����͎��ߕ��A�V�^�R���i�E�B���X�Ɋւ�����e�ɕ��Ă��܂��܂����B���̒��A�Z�E�R�����������ɍČf���܂��B

****************************************

�����̂悤�ɐV�^�R���i�E�C���X�֘A�̃j���[�X������A���������Ȃ��C���ʼn߂����Ă���Ǝv���܂��B�����ւ̕s�������������s���������Ȃ������肷�邩��ł����A���͎������S�������r������������Ă��邱�Ƃ��傫���e�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���������́A�傫���Q�̑r���o�������Ă��܂��B�܂��u����܂ł̓���v���Ȃ����܂����B���R�ɏo�����A�F�����Ɖ�A�傫�Ȑ��ł����肷��Ƃ��������ʂ̐������ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

�܂��u���ꂩ��̊y���݁v�������܂����B����Ƃ�����C�x���g�����~�ɂȂ邵�A����₩�ȋC�����ōs����͂����������ƁE���w�E���ЁE�������Ƃ��������C�t�C�x���g���܂߁A������v�悪�\��ʂ�łȂ��Ȃ��Ă��܂�������ł��B

�N�������������r����������Ă���̂ł�����A�C���������ݗ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��͖̂���������܂���B

�������͂��̎��ケ�̎Љ�����ɐ����钇�Ԃł��B�������A���݂��̑r������F�ߍ����Ă����܂��傤�B

�������邱�ƂŁA�������A�˂��炢�A�x�������̋C���������܂�A�������̓������ł������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B

****************************************

��Âɍs���������ɉ߂����܂��傤�B�݂Ȃ��܁A�ǂ������厖�ɂ��߂������������B

�V�^�R���i�E�B���X�̊����g�傪�A����قǂ܂łɂȂ�Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B

�V�^�R���i�E�B���X�ɜ늳���Ă��܂������A�e���������s���Ɏv���Ă�����X�A���ׂĂ̕��ɂ��������\���グ�܂��B

���ʂ̏��ӂ݁A���N5��10���ɂ��߂���i��o�@�v�́A���N�Ɍ��� ���̎҂����ł��߂��邱�Ƃɂ������܂��B

��M�k�̊F���܂̂��Q�q�͍T���Ă��������܂��悤���肢�������܂��B

2020�N�̏����̏o�����ɏo�������Ƃ���A�Ⴍ���ꂱ�߂��_�̌���������W�R�ƋP�����z������o���Ă���܂����B�������_�ɐF��t���A�Z�W�̂����ω��ɕx�ދ�͗l�������Ă���܂����B

��s���̕s��������܂����A����̈ڂ�ς���\�����܂����B

�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���}���鍡�N�A���r�W�����Ɍf�����Ă���u�����ĂȂ��v�u���l���ƒ��a�v�u�����ւ̌p���v�Ƃ����e�[�}���A�V������������ǂ����邽�߂̌��ɂȂ�Ǝv���܂��B

���j��`�����d�Ȃ���A�V�������̂��������݁E���l�ς��e��A���݂��ɔF�ߍ������Ƃ̂ł��鐢�̒��ɂȂ邱�Ƃ��肢�܂��B

���N�����y�����i��o�@�v�����߂��܂����B

��������Ɍo�̂��߂̌�A���N�V�������}��������ҏ������̂��b�����܂����B

��҂���́w�p��ōl����u�b�_�̋����x�Ȃǂ̒���������A�����܂̋����͉p����g���Đ�������Ƃ�蒼���I�ɗ����ł���ƌ����Ă��܂��B

�@�������C�Ȃ��g���Ă��錾�t���ނɁA���Ȃ��Ȃ珬���Ȏq�ǂ��ɂǂ̂悤�ɐ������܂����Ɩ₢����������܂����B�����́A���������܂��E���������܁E���݂܂���E�����Ă��܂��E�܂�Ȃ����̂ł����Ƃ������A���t�ŁA���߂čl���Ă݂�ƕ����܂̋����Ɋ�Â���Ȍ��t�ł��邱�ƂɋC�Â�����܂����B

�މ�V�N

������̗��ƈ��Ɩ��������Ӈ��@���a�̔o�l�E�R����絁i��������j�̋�ł��B

���U�̒��A���̏o�O�ɗ��F�̋L����A���̒��ɗz�������ĒW�����F�ɐ��܂��Ă����l�q�������ɕ\������Ă��܂��B

�������̎Љ���A����܂ł̎��ォ��V�����P����������ɒ��a���Ȃ���ڂ�ς���Ă����Ăق����Ɗ肢�܂��B

�u�����k�Ƃ��Ă̇��I�����v���e�[�}�ɂ������C��J�Â���܂����B

�u�t�ɂ͍s�����m�̕��������A���������ӎ����邱�ƂŐ��i���j���[�������邱�Ƃ̈Ӌ`���m�F���܂����B

�l�����܂Ƃ߂���@�̂P���G���f�B���O�m�[�g�̊��p�ŁA�u�₳���l�ւ̎v�����v�ƒ�`���ꂽ�̂���ۓI�ł����B

���u�őg�v�Ƃ�

��y�^�@�{�莛�h�͑S���ɖ�1���̎��@��i�����c�Ǝ��̒n�抄������Ă��܂��B

�S����31����ɕ�����A���̂P����������ł��B

��������͂����24�g(��)�ɕ�����A���̂P���őg�ł��B

�őg�͓����s�`��𒆐S�Ƃ���14�̎��@�ɂ���č\������Ă���A���y���͂��̂P���@�ł��B

�P��̃X�Y���V�̏W�������N���J�Â����Ƃ���A��������̐e�q���W�܂��Ă���܂����B

�X�Y���V�̃I�X�E���X�̌��������A�������E��ĕ��Ȃǂ�������Ă���A�e���������Ă�������P�[�X�ɍD���Ȃ����X�Y���V�������ċA���Ă��炢�܂����B

��Ɉ�ĂĂ��������ˁI

���y���i�łP���ځj�ł͉��N�ɂ��킽���ăX�Y���V�����炵�Ă��܂��B

���N8�����{����9���ɂ����Ĕ��������������Ă����X�Y���V�̉��F���A�݂Ȃ���ƈꏏ�Ɋy���ޏW�����J�Â��܂��B

�����F �����F 8�� 19���i���j�ߌ� 4�� 30 ���`

�ꏊ�F ���y���i���r�[�E���q�j

����F 20 �g ���x�̐e�q ���x�̐e�q �i�ł��邾�����\���݂������j

➢ ���̂��Ȃ���̘b�����܂�

➢ �X�Y���V�̎�����@�������܂�

➢ �X�Y���V�������A��܂��i����P�[�X�͎����Ă��Ă��������j

���\���݁E�⍇���F�Z�E�g��(090 -7284 -0378�E���V)�܂�

�`���V��

����U���X���i�y�j�ߌ�ɁA��������őg��Â̌��J�u��������܂��B

����ɂ܂��l�X�ȕs����S�z���ƁA������Ȃ����ƁA�m�肽�����Ƃ���u���ƃg�[�N�Z�b�V�����ŋ��Ɋw���Ă��������܂��B

�ڂ����́A��Îҁi�őg�j�̃z�[�v�y�[�W���������������B

http://shibaso.web.fc2.com/

2018�i����30�j�N���}���܂����B

���N���͂����b�ɂȂ�܂����B���������܂Ŏ��̎҂݂͂Ȍ��C�ɐV�����N���}���邱�Ƃ��ł��܂����B

���N���ǂ�����낵�����˂������܂��B

���y���ł͖{�����g���āA���ɂP��u�����K�v���J�Â��Ă��܂��B�����Ɍ����������Ԃ��ɍl���ă|�[�Y�E�ґz���s���Ă��������܂��B

����l���C���h�l�ł���C���X�g���N�^�[�̃��u�f�h�q����́A�C���h�ł͂����������̐����ɗn������ł���l�q��ڂ̓�����ɂ��A���{�ł������ɐl���C�y�ɏW�܂��悤�ɂȂ��Αf�G���ƍl���A���K�����ōs�������ƍl���Ă���܂����B

���܂��܋��ʂ̒m�l�̏Љ�ł��������������A�Z�E�ƈӋC�������ĊJ�Â���悤�ɂȂ�܂����B

�s����ł����A���P��A�����̌ߌ�ɊJ�Â��Ă��܂��B�J�Ó����͂v�����y�[�W�ł��m�F���������B

�P�P���P�O���ɂ́A�e�a���l�̂����������Ƃ��Ĉ��y���u�����߂��܂����B

�őg�@���W�l�ɏo�d���Ă��������A���X�������l�ɂ��߂����܂����B

�܂��A���@�b�͐_�ސ쌧�P�s���Z�E�̐��c�P�M�t�ɂ���莟�����������܂����B

�@�b�̌�A�ԍ��ɂȂ��Ċ��z��ӌ��������Ă����������Ԃ������܂����B

�ߗׂ̎q�ǂ������ɐ����|���āA�X�Y���V�̏W�����J�Â����Ƃ���A��R�̐e�q�Âꂪ�W�܂��Ă���܂����B

�X�Y���V�̉��F�Ɏ����X���Ă���ƁA���炭�̊ԁA�s��̌������痣��邱�Ƃ��ł��܂��B

����P�[�X�������Ă������ɂ́A�X�Y���V�̈�ĕ������`��������ŁA�D���Ȃ��������A���Ă��炢�܂����B

���߂Ē���G��Ƃ����q�ǂ������͍ŏ��̂����͋��鋰��ł������A�����Ɋ���ĐϋɓI�Ɏ���P�[�X�Ɉڂ��ւ��Ă����̂���ۓI�ł����B

���y���̑����铌������őg�Ƃ����O���[�v�Ō��J�u�����J�Â��܂����B

���e�[�}�u�����畷���Ȃ������Ƃ���̘b�v

http://shibaso.web.fc2.com/#3

��60�l�̎Q���҂�����A��u���̘b��M�S�Ɏ����X���A�܂����^�����̎��Ԃɂ͊����Ȃ���肪����܂����B

���N�ȍ~�ɂ��J�Âł���Ǝv���܂����B

�Q���P�Q������P�T�ԂقǁA�������˂̒n�ł���C���h�ɍs���Ă��܂����B

�u���߉ޗl�ƃ��K�̗��v�Ƃ����c�A�[�ɎQ�����Ă����̂ł����A�ƂĂ��v���o�[�����ƂȂ�܂����B

���ł��A��h�R�i��傤���ス��j�Ƃ����n��K�ꂽ���Ƃ����ɂƂ��Ĉ�Ԃ̎��n�ł����B�i�ʐ^�F�P���ځj

���O�����̂��鐶���Ƃ�������҂�K���~���Ƃ�������ɂ��܂̊肢�Ƌ~��������Ă����������̂��u�������ʎ��o�v�ŁA���̂��o�̐����ꂽ�ꏊ����h�R�i��傤���ス��j����������ł��B�܂�A���O���̌����̒n��K��邱�Ƃ��o�����̂ł��I

�ʐ^�Q���ڂ͂��߉ޗl�������J���ꂽ�����̑O�ŎB�����ʐ^�ł��B�u�b�_�K���Ƃ��������̃e�[�}�p�[�N�̂悤�ȊX�ł����B

�ʐ^�R���ڂ́A�L���ȃ^�[�W�}�n�[���ł��B���ꂢ�ȋ{�a�i���܂̂���j�ł����B

�H���͂قږ����J���[�I���������ƂȂ��A�����A�A���ł��܂����B

�@�`���@�v�͐e�a���l����̖@�����V���������Ɍp�����ꂽ���Ƃc�ɕ���@�v�ł��B10��6���A�őg�̒c�̎Q�q�ŋ��s�̐��{�莛�ɍs���ĎQ��܂����B

�@�őg�S�̂ł�146���̎Q��������A���R���y������͏Z�E���܂�2���ł̂��Q��ƂȂ�܂����B�����͐��V�Ɍb�܂�A�őg�̑���3�̂����̂���k����ƈꏏ�Ɍ�e����w�ɂ��ďW���ʐ^���B��܂����B

���y���ł̓X�Y���V�������Ă��܂��B������z�������c���������Ɉ炿�A�W������X����{�ɂ����ė������ȉ��F�����Ă���܂��B

���̂��сA�ߗׂ̎q�ǂ�����ɏW�܂��Ă��炤�u�X�Y���V�̏W���v���J�Â��܂����B

�W�܂��Ă��炭�̊ԁA�X�Y���V�̉��F�Ɏ����X���A���̎p�����Ċy�����ƁA�I�X�E���X�̌��������⎔�����Ȃǂ̃��N�`���[�����܂����B

�q�ǂ������͋����[���b���Ă���܂������A�q�ǂ������������������̎��₪�o�܂����B

�A��ۂɁA�����Ă��Ă����������P�[�X�ɍD���Ȃ����X�Y���V�������ċA���Ă��炢�܂����B

�厖�Ɉ�ĂĂ��������ˁI

�Ȃ��A����̍Â��́u�ł̉Ɓv�Ƃ����n��𗬃v���W�F�N�g�Ƃ̋������Ƃ��Ď��{���܂����B

�v�������̂����O�������ɂ�������炸�A��Q�O�l���W�܂�A���₩�Ȋy�����ЂƎ��ł����B

http://www.shibanoie.net/2016/08/15/suzumushi/

���N�T���P�O���͈��y�����i��o�@�v�����߂��܂��B

�őg�@���U�l�ɏo�d���Ă��������A��������Ɍo�̂��߂����܂����B

�܂��A���@�b�͈�錧���S�����Z�E�̑��c�A���t�ɂ���莟�����������܂����B

�@�v��Ȃǂɋq�a�ł��ցi���Ƃ��E�H���j�������オ���Ă��������ہA�֎q�Ȃ��K�v�Ɗ����Ă��܂����B�����ɂ��ď�̏�ɍ���̂�����ǂ��Ƌ�����N�X�����Ă�������ł��B

���̓x�A�L�����������������A�֎q�Q�O�r�A�e�[�u���S��̂���i�����������܂����B�i�ʐ^�͊�i������������ؗ������܂Ɓj

���e����ł����p����������Ǝv���܂��B

�P�P���P�O���́A�e�a���l�̂����������Ƃ��Ă��߂�����y���̕u�ł����B

�őg�@���U�l�ɏo�d���Ă��������A���X�������l�ɂ��߂����܂����B

�܂��A���@�b�͐�t���V�^�����Z�E�̐������Ǝt�ɂ���莟�����������܂����B

���N�T���P�O���͈��y�����i��o�@�v�����߂��܂��B

���N�͋C�����悢�܌�����̒��A�����̕������Q�肭�������܂����B

�z�n�{�莛�̖{���A�和�A�Ε����d�v�������Ɏw�肳�ꂽ���Ƃ��@���Ƃ��āA�L�O�s���u������v���J�Â���Ă��܂��B�i�R���P�S���E�P�T���j

�P�S���i�y�j��ɂ́A�{�����X�N���[���Ɍ����ĂāA���{�����ł���܂ł̗��j�𓊉e����u��������Ȃ��z�n�{�莛����v����f����܂����B

�P�P���P�O���́A�e�a���l�̂����������Ƃ��Ă��߂���u�ł����B

�őg�@���W�l�ɏo�d���Ă��������A���X���������l�ɂ��߂����܂����B

�܂��A���@�b�͐�t���V�^�����Z�E�̐������Ǝt�ɂ���莟�����������܂����B

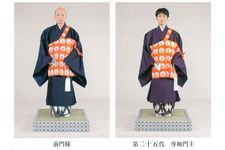

��Q�S�㑦�@����傪�ޔC����A�V������Q�T���@����傪�A�C����܂����B

�U���T������U���ɂ����čs��ꂽ�@���p�����ɎQ�Ă��܂����B

���e���͂S�O�O�O�l����Q�q�҂Ŗ����ł����I]

▶�U���T���ɔ��z���ꂽ���ޔC�̂�����

▶�U���U���ɔ��z���ꂽ�@���p���̂�����

�Q���̃{�^���͂S�����{�ɑ傫�ȉԂ��炩���A���s���l�����̖ڂ��y���܂��Ă���܂����B

�i�c�O�Ȃ���A�����U���Ă��܂��܂����j

�܂��A���A���̃T�N�����A���ꂢ�ȐԂ��������Ă���܂����B�P���Ă��܂��I

�傫���Q�����Ă���Q���̃{�^�����A���悢��炫�n�߂܂����B

������͂S�����܂łƒZ�����Ԃł��B���������̍ہA���Ђ������������B